2006-2007 Une approche impressionniste de la nature environnante

Je suis finalement retournée à Québec, ma ville natale, au printemps 2006. Le centre d'art communautaire avait fermé ses portes et je devais rembourser mes dettes d'études. Rentrer signifiait quitter un mode de vie où la nature et la simplicité étaient omniprésentes, pour me plonger dans un monde plus structuré, bétonné et artificiel. Travailler, c'était être enfermée dans une tour à bureaux, assis devant un écran, entourée de panneaux acoustiques, de lumière artificielle, d'air climatisé — et ce, en plein été. Mon corps était au Québec, mais mon âme était conservée dans le Sud.

Après cinq ans de voyage, le choc a été brutal. Ce qui m'a peut-être le plus marqué, c'est cette séparation nette entre la vie intérieure et la vie extérieure, largement imposée par le climat. Le mode de vie dans la forêt tropicale est plus fusionnel, et cette séparation y est nettement moins franche. Dans la forêt, les femmes balaient directement la poussière des maisons vers l'extérieur, le compost est jeté par la fenêtre, et j'ai même vu des gens nettoyer leur plancher avec un boyau d'arrosage. Lors de grands orages, j'ai vu l'eau de pluie remonter dans les toilettes, et des murs en tôle laissaient entrevoir le jour à travers le passage de la tuyauterie. La maison et la nature ne faisaient qu'un. Vivre avec les serpents, les fourmis, les scorpions, les singes faisaient partie du quotidien.

Peindre la nature : un impératif

À mon retour, j'ai continué à fabriquer des colliers et à faire de la poterie, mais j'ai surtout continué de peindre. J'ai commencé par un souvenir : une photo de voyage pris en Thaïlande, que j'ai rapidement vendu.

Vendue

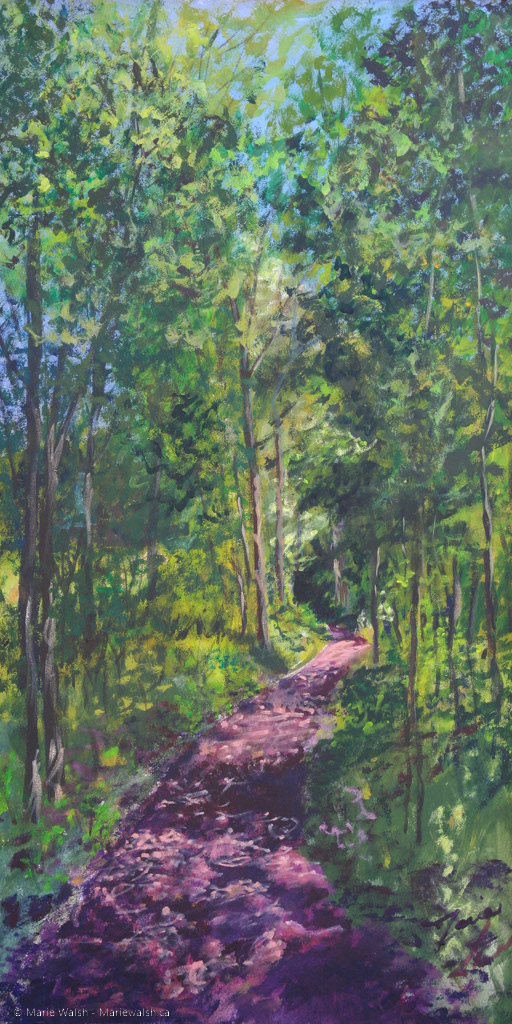

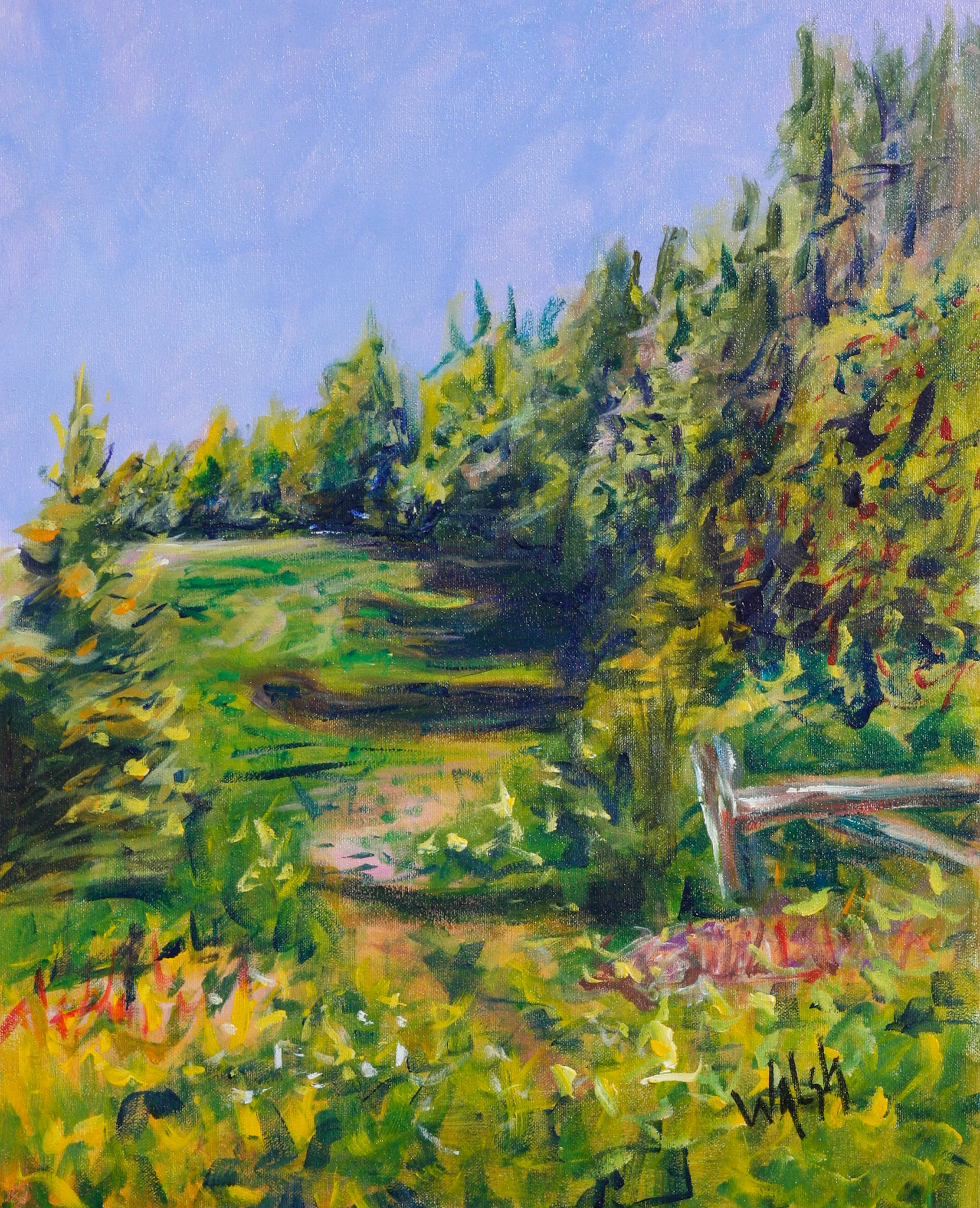

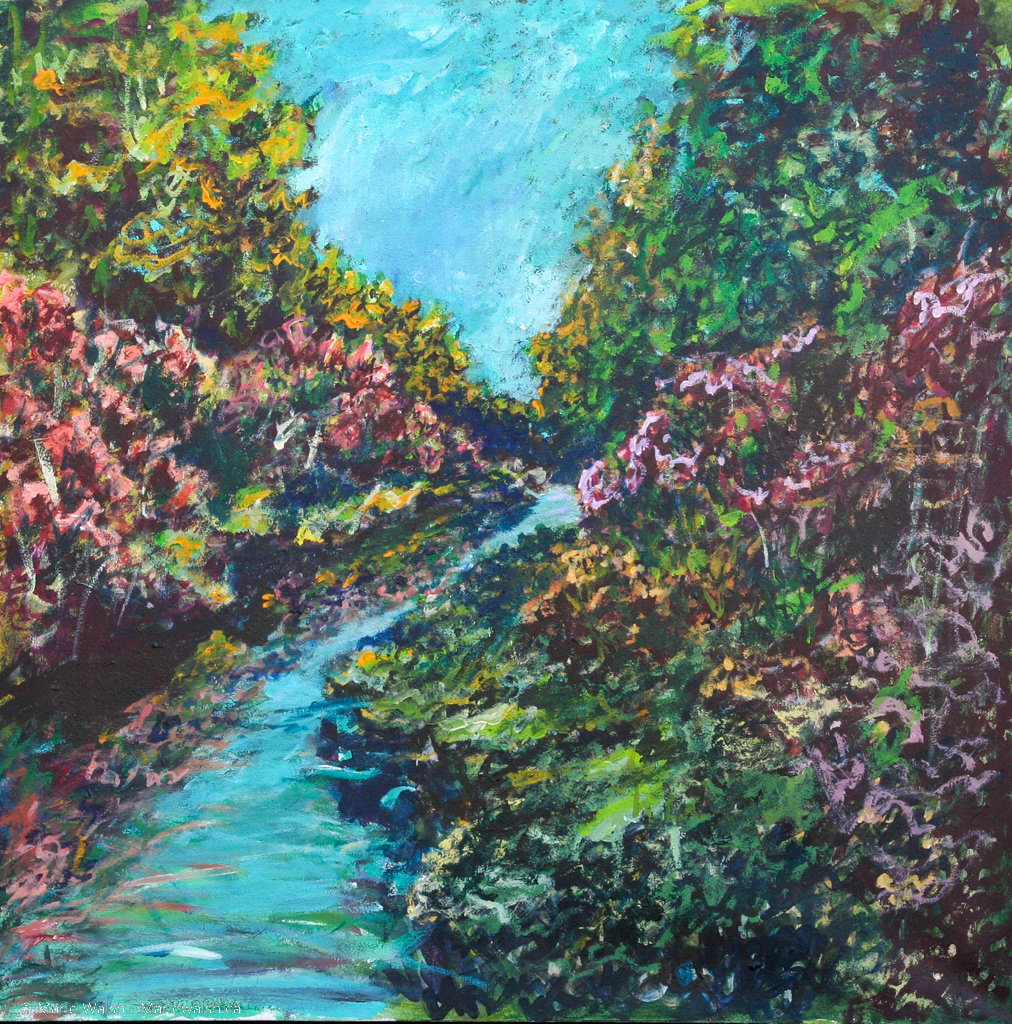

Par ailleurs, j’ai rapidement ressenti l’urgence de peindre à l’extérieur, pendant mes temps libres, pour me rapprocher de la nature. Le processus était aussi intéressant que nécessaire, puisqu’à l’inverse de la peinture à partir d’une photo, il s’agissait ici de peindre en petit ce que je voyais en grand. Je me suis concentrée sur les paysages qui m’entouraient, tout près de la maison familiale à Cap-Rouge, afin de retrouver un semblant d’air et de liberté. Ce type de peinture se concentre sur la lumière : il vise à capturer l’instant présent, sans chercher à exprimer une charge émotionnelle profonde.

Peindre à l’extérieur : s’exposer au public

Peindre dehors était aussi une manière de m’exposer au regard des autres, d’assumer ma pratique artistique au-delà du cercle intime. Les passants s’arrêtaient, observaient, échangeaient quelques mots. Il s’agissait d’une nouvelle étape à franchir, qui m’a rapidement menée à exposer publiquement dans un restaurant du coin, le Goamarm, et à recevoir mes premières marques de reconnaissance artistique.

Vendue

Paysages inspirés de photos ou de lieux

Vendue

Vendue

Vendue

Vendue

Paysages imaginaires

Disparu?

Disparu?

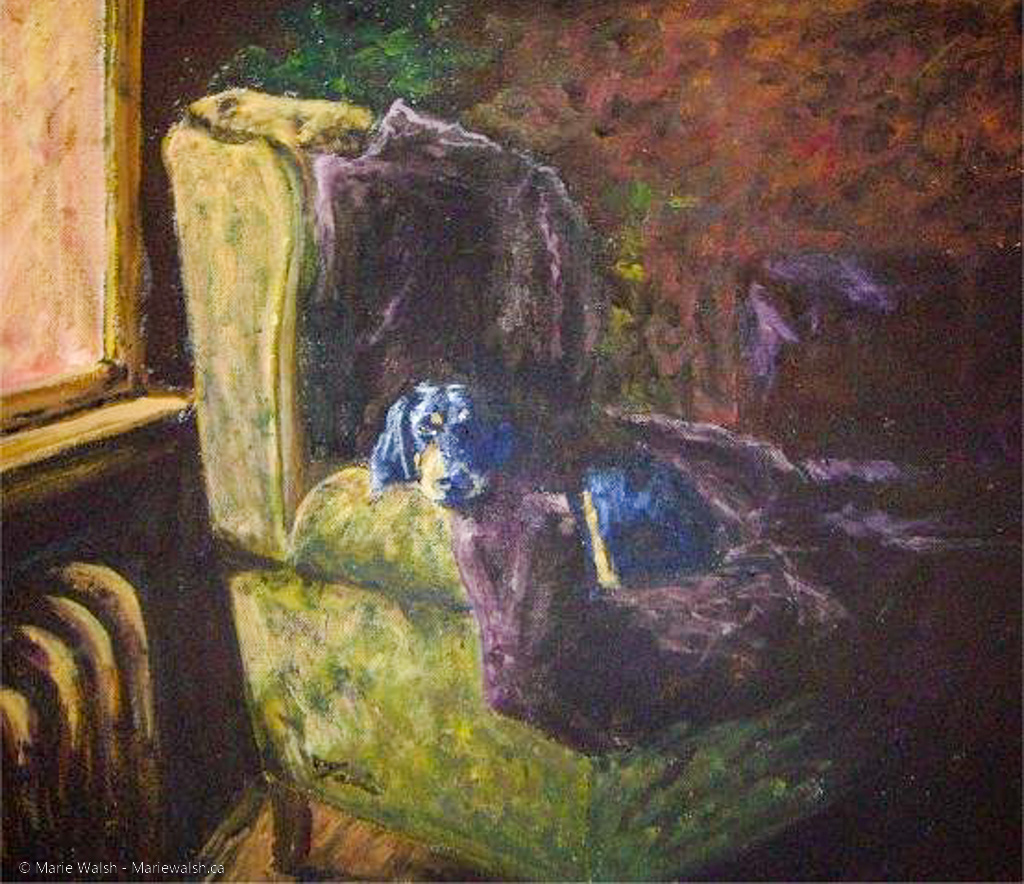

Animaux, fleurs...

Vendue

Vendue

Vendue